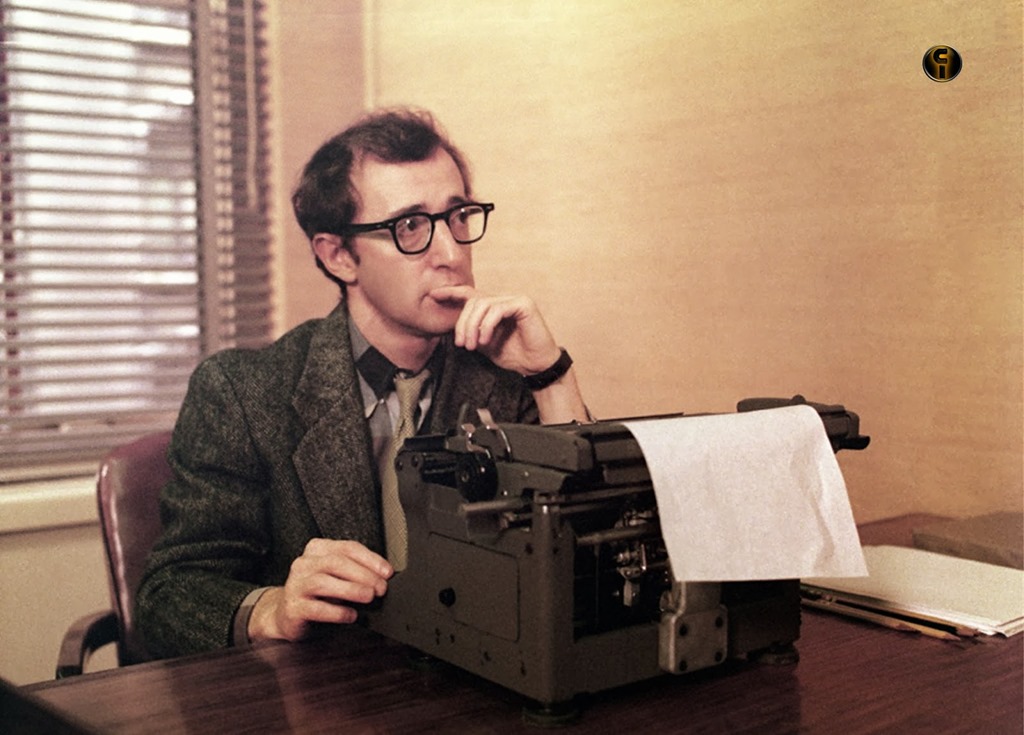

“A propósito de nada” es un libro autobiográfico de Woody Allen publicado en el año 2020. Compartimos con ustedes las primeras páginas del libro y los invitamos a leerlo completo.

Al igual que le ocurría a Holden, no me da la gana de meterme en todas esas gilipolleces al estilo David Copperfield, aunque, en mi caso, algunos pocos datos sobre mis padres tal vez os resulten más interesantes que leer sobre mí. Por ejemplo, mi padre, nacido en Brooklyn cuando aquello no era más que un montón de granjas, recogepelotas para los primeros Brooklyn Dodgers, buscavidas de billar americano, corredor de apuestas, un hombre pequeño pero un judío duro, que usaba camisas extravagantes y llevaba el pelo peinado hacia atrás, reluciente como el charol, à la George Raft. Nada de escuela secundaria, en la armada a los dieciséis, miembro de un pelotón de fusilamiento en Francia que ejecutó a un marino estadounidense por haber violado a una chica del lugar. Tirador condecorado al que le encantaba apretar el gatillo y que siempre llevaba una pistola encima hasta el día que murió, sin haber perdido ninguno de sus cabellos plateados y con una visión perfecta y superior a la normal. Una noche, durante la Primera Guerra Mundial, su embarcación fue alcanzada por un proyectil en las heladas aguas de Europa a cierta distancia de la costa. El barco se hundió. Todos se ahogaron, excepto tres tipos que nadaron varios kilómetros y llegaron a la orilla. Él fue uno de esos tres que consiguieron derrotar al océano Atlántico. Pero yo estuve así de cerca de no haber nacido. La guerra llegó a su fin. Su propio padre, que había ganado algo de pasta, siempre lo malcriaba y lo favorecía desvergonzadamente por encima de los retrasados de sus dos hermanos. Y lo de «retrasados» lo digo en serio. De niño, la hermana de mi padre siempre me recordaba a esos fenómenos de los circos a los que se llama «cabezas de aguja». Su hermano, un tipo débil y pálido que parecía un degenerado, recorría las calles de Flatbush vendiendo periódicos hasta que fue disolviéndose como una galleta descolorida. Primero se puso blanco, luego más blanco, luego desapareció. De manera que el papá de mi papá le compró a su marinerito favorito un coche muy llamativo con el que este se dio algunas vueltas por la Europa de la posguerra. Cuando volvió, el viejo, mi abuelo, ya había añadido unos cuantos ceros a su cuenta bancaria y fumaba cigarros Corona de los buenos. Era el único judío que trabajaba como viajante en una importante compañía de café. Mi padre empieza a hacer mandados para él, y un día, cuando estaba acarreando algunos sacos de café, pasa delante de un tribunal y ve bajar por las escaleras al «Niño» Dropper, un matón de aquella época. El «Niño» se sube a un coche y un tipejo insignificante llamado Louie Cohen salta sobre el vehículo y dispara cuatro tiros por la ventanilla mientras mi padre se queda ahí mirando. El viejo me relató esa anécdota muchas veces como si fuera un cuento para antes de dormir, y era mucho más emocionante que Pelusa, Pitusa, Colita de Algodón y Perico, el conejo travieso.

Mientras tanto, el padre de mi padre, que quería convertirse a sí mismo en una industria, adquiere una sucesión de taxis y unas cuantas salas de cine, incluyendo el Midwood Theater, donde yo pasaría una buena parte de mi infancia evadiéndome de la realidad, pero eso sería más tarde. Primero tenía que nacer. Por desgracia, antes de que esa cósmica y remota probabilidad tuviera lugar, el papá de mi papá, en un arranque de euforia demente, empezó a apostar cada vez más en Wall Street, y ya sabemos cómo acaba todo eso. Cierto martes la bolsa decidió suicidarse y mi abuelo, que era un gran apostador, quedó reducido instantáneamente a la más abyecta pobreza. Adiós a los taxis, adiós a las salas de cine, los jefes de la compañía de café se tiran por la ventana. Mi padre, repentinamente responsable de su propia ingesta calórica, se ve obligado a ganarse la vida: conduce un taxi, dirige una sala de billar, le va más o menos bien con una serie de distintos timos y hace de corredor de apuestas. En los veranos le pagan para que se traslade a Saratoga y colabore en algunos asuntos cuestionables relacionados con carreras de caballos a las órdenes de Albert Anastasia. Esos viajes de verano dieron lugar a otra serie de cuentos para antes de dormir. Cómo adoraba él aquella vida. Ropas vistosas, una bonita suma para viáticos, mujeres sexis. Hasta que entonces, de alguna manera, conoce a mi madre. Caramba. Que él y Nettie terminaran juntos es un misterio comparable a la materia oscura. Eran dos personajes tan opuestos como Hannah Arendt y Nathan Detroit, que no se ponían de acuerdo sobre nada excepto Hitler y mis calificaciones escolares. Y, sin embargo, y a pesar de toda esa carnicería verbal, siguieron casados durante setenta años, sospecho que por puro rencor. De todas formas, estoy seguro de que se quisieron a su manera, una manera que probablemente solo compartan algunas tribus de cazadores de cabezas de Borneo.

En defensa de Nettie Cherry, mi mamá, debo decir que era una mujer maravillosa: inteligente, trabajadora, sacrificada. Era fiel y amorosa y decente, pero no, digamos, físicamente agradable. Años más tarde, cuando yo decía que mi madre se parecía a Groucho Marx, la gente pensaba que estaba bromeando. En sus últimos años sufría de demencia y murió a los noventa y seis. A pesar de que deliraba, ni siquiera en los últimos momentos perdió su don para quejarse, que había convertido en un arte. Papá se mantuvo lleno de vida hasta más allá de los noventa y cinco, sin que ninguna preocupación le quitara el sueño. Como tampoco lo hacía ningún pensamiento en sus horas de vigilia. Su filosofía era «si no tienes salud, no tienes nada», un ejemplo de sabiduría más profundo que toda la complejidad del pensamiento occidental, sucinto como una galleta de la fortuna. Y él sí que conservaba su salud. «Nada me preocupa», se jactaba. «Es que eres demasiado estúpido para preocuparte», le explicaba pacientemente mi madre. Mamá tenía cinco hermanas, cada una más hogareña que la siguiente, y podría decirse que ella era la más hogareña de toda la manada. Permitidme expresarlo de esta manera: la teoría freudiana de Edipo según la cual inconscientemente todos los hombres queremos matar a nuestros padres y casarnos con nuestras madres choca contra una pared en lo que respecta a mi madre.

Por desgracia, a pesar de que a la hora de criar hijos mi madre era mucho mejor que mi padre, mucho más responsable, honesta y madura que él, que era no tan moralista y bastante mujeriego, yo quería más a mi padre que a ella. Y eso les pasaba a todos. Supongo que se debía a que él era un tipo dulce, más cálido y claramente afectuoso, mientras que mi madre no hacía prisioneros. Era ella quien impedía que la familia se hundiera. Trabajaba como contable en una floristería. Se ocupaba de la casa, cocinaba, pagaba las facturas, se aseguraba de que hubiera queso fresco en las trampas para ratones, mientras que mi padre apartaba billetes de veinte dólares que no podía permitirse y me los metía en el bolsillo cuando yo estaba durmiendo.

A lo largo de los años, en esas escasas ocasiones en las que su número salía premiado, todos recibíamos una buena parte de las ganancias. Papá jugaba a la lotería cada día, lloviera o hiciera sol. Era lo más parecido que había en su vida a observar un precepto religioso. Y cuando salía de casa, fuera con un dólar o con cien, se lo gastaba todo antes de volver. ¿En qué? Bueno, en ropa y otros artículos de primera necesidad, tales como bolas de golf trucadas que rodaban de maneras extrañas y de las que él se valía para timar a sus colegas. Y lo gastaba en mí y en mi hermana, Letty. Nos consentía con la misma prodigalidad y generosidad con que su padre lo había consentido a él. Por ejemplo: durante un tiempo fue camarero en el Bowery y trabajaba de noche sin salario, solo por las propinas. Sin embargo, cada mañana, cuando me despertaba —en esa época yo iba a secundaria—, había cinco pavos sobre mi mesita de noche. Los otros chavales que yo conocía recibían una paga semanal de cincuenta centavos, quizás un dólar. ¡A mí me daban cinco dólares al día! ¿Y qué hacía con ellos? Comía fuera, compraba trucos de magia, los usaba para financiar mis juegos de naipes o dados.

La cuestión era que yo me había convertido en un mago aficionado, porque me encantaba todo lo que tuviera que ver con la magia. Siempre me inclinaba por actividades que me permitían disfrutar de la soledad, como practicar la prestidigitación, tocar el clarinete o escribir, puesto que así evitaba tener que lidiar con otros humanos, que, aunque no había ninguna razón que lo explicara, no me caían bien o no me inspiraban confianza. Digo ninguna razón porque yo venía de un clan familiar grande y amoroso, cuyos miembros siempre me trataban bien. Tal vez yo era un piojo canalla nato y mi necesidad de aislamiento era genética. Me quedaba a solas y practicaba movimientos con naipes y monedas, aprendía a manipular la baraja, a hacer mezclas falsas, cortes falsos, reparto inferior, escamoteos. En cualquier caso, fue un salto corto para un canalla, de sacar un conejo de la chistera a darse cuenta de que podía hacer trampas con las cartas. Habiendo heredado de mi padre el ADN de la deshonestidad, en poco tiempo empecé a practicar timos con el póker: dejaba sin blanca a los incautos, repartía las cartas que me convenían, manipulaba el corte de la baraja y me quedaba con las pagas de todos los demás.

Pero basta de hablar de mí y de mis inicios en la delincuencia. Estaba hablando de mis padres y aún no he llegado a la parte en la que mamá da a luz a su pequeño bellaco. Mi padre llevaba una vida encantadora y mi madre —quien, por necesidad, tenía que encargarse de todos los problemas reales de la supervivencia cotidiana— siempre estaba seria y no era ni divertida ni interesante. Era inteligente, pero no leída, y era la primera en admitir que se sentía orgullosa de su «sentido común». Yo, francamente, la encontraba demasiado estricta y severa, pero eso se debía a que ella quería que yo «llegara a ser alguien». Una vez vio los resultados de un test de coeficiente intelectual que me hice a los cinco o seis años y, aunque no voy a revelar la puntuación, sí diré que quedó impresionada. Le recomendaron que me matriculara en el Hunter College, una institución especial para niños listos, pero hacer el extenso trayecto en tren desde Brooklyn hasta Manhattan cada día era demasiado duro para mi madre o mi tía, que se alternaban en llevarme en metro. Así que me mandaron de vuelta a la Escuela Pública N.º 99, un colegio de maestras retrasadas. Yo detestaba todas las escuelas y probablemente me habría servido entre poco y nada quedarme en Hunter. Mi madre no dejaba de atosigarme y de decirme que si yo tenía un CI tan alto, ¿cómo podía ser que me comportara como un verdadero idiota en la escuela? Un ejemplo de mi idiotez escolar: en la secundaria tuve dos años de español; cuando entré en la Universidad de Nueva York, conseguí que me dejaran apuntarme al curso de español para principiantes, como si se tratara de una materia que jamás había cursado hasta entonces. ¿Podéis creer que la suspendí?

En cualquier caso, la inteligencia de mi madre no se extendía a la cultura, de modo que ni ella ni mi padre, quien académicamente nunca llegó más allá del béisbol, el pinacle o las películas de Hopalong Cassidy, jamás, ni una sola vez, me llevaron a un espectáculo o a un museo. Asistí a mi primera obra en Broadway a los diecisiete años, y descubrí la pintura por mi cuenta cuando hacía novillos, porque necesitaba un lugar cálido donde pasar el tiempo y los museos eran gratis o baratos. Puedo afirmar, sin temor a equivocarme, que mis padres jamás vieron ninguna obra de teatro ni visitaron ninguna galería de arte ni leyeron ningún libro. Mi padre tenía uno solo, Gangs de Nueva York. Fue el único libro que hojeé durante mi infancia y alimentó mi fascinación por los gánsteres, los delincuentes y el crimen. Yo sabía de gánsteres como la mayoría de los chicos sabían de jugadores de béisbol. También sabía de jugadores de béisbol, pero no tanto como de Gyp el Sangriento, «Puñal Grasiento» Jake Guzik y Tic Tac Tannenbaum. Ah, y también sabía de estrellas de cine, gracias a mi prima Rita, que empapelaba las paredes de su cuarto con fotografías en color sacadas de Modern Screen. A ella la dejo para más tarde, puesto que representó uno de los puntos verdaderamente positivos de mi crecimiento y merece una atención especial. Pero, además de Bogart y Betty Grable y de cuántas victorias había alcanzado Cy Young y de cuántas carreras impulsadas había logrado Hack Wilson en una temporada y de quién había lanzado dos no-hitters consecutivos para Cincinnati, también sabía que Abe Reles podía cantar pero no volar, además de dónde había ido a parar Owney Madden y por qué el punzón para picar hielo era el arma preferida de Phil Strauss de Pittsburgh.

Con excepción de Gangs de Nueva York, la totalidad de mi biblioteca consistía en libros de historietas. Hasta finales de la adolescencia solo leía cómics. Mis héroes literarios no eran Julien Sorel, Raskolnikov o los palurdos locales del condado de Yoknapatawha, sino Batman, Superman, Flash, Namor, el Hombre Halcón. Y también el Pato Donald y Bugs Bunny y Archie Andrews, el protagonista de la historieta Archie. Amigos: estáis leyendo la autobiografía de un analfabeto misántropo que adoraba a los gánsteres, un solitario inculto que se sentaba delante de un espejo de tres caras a practicar con una baraja para poder sacar un as de picas, hacer que fuera imposible de ver desde ningún ángulo y llevarse todo el dinero de la partida. Más tarde sí que terminé fascinándome por las gordas manzanas de Cézanne y los lluviosos bulevares parisinos de Pissarro, pero, como decía, aquello fue posible solo gracias a que faltaba a clase y necesitaba un refugio donde pasar esas nevadas mañanas de invierno. Allí estaba yo, con quince años, hipnotizado por Matisse y Chagall, por Nolde, Kirchner y Schmidt-Rottluff, por el Guernica y por el frenético Jackson Pollock, con sus cuadros que ocupaban toda la pared, por el tríptico de Bechmann y por las oscuras esculturas negras de Louise Nevelson. Luego un almuerzo en la cafetería del MOMA, seguido de una película de época en la sala de proyección de la planta baja. Carole Lombard, William Powell, Spencer Tracy. ¿Acaso eso no suena más divertido que tener que aguantar la detestable cara de asco de la señorita Schwab exigiéndome que recitara la fecha de la ley del Sello o el nombre de la capital de Wyoming? Luego las mentiras en casa, las excusas en la escuela al día siguiente, las manipulaciones, los malabares, las notas falsificadas, caer atrapado nuevamente, la exasperación maternal: «Pero si tienes un CI tan alto». Y, por cierto, lector, no era tan alto, pero a juzgar por el cri de coeur de mi madre uno creería que yo podía explicar la teoría de cuerdas. En realidad, es fácil de ver en mis películas: si bien algunas son entretenidas, ninguna de mis ideas bastaría para establecer una nueva religión.

Además —y no me avergüenza admitirlo—, leer no me gustaba. A diferencia de mi hermana, que sí lo disfrutaba, yo era un holgazán que no encontraba nada de divertido en abrir un libro. ¿Y por qué iba a hacerlo? Las radios y el cine eran mucho más excitantes. Menos exigentes y más vívidos. En la escuela no sabían cómo introducirte en la lectura de un modo que aprendieras a disfrutar de ella. Los libros e historias que elegían eran aburridos, estúpidos, antisépticos. Ninguno de los personajes de esos cuentos cuidadosamente escogidos para niños y niñas estaba a la altura del Hombre Plástico o Shazam. ¿Creéis que un chico tan precoz, que cuando nació ya estaba dispuesto a salir corriendo (en contra de las teorías de Freud también respecto de esto, nunca tuve un período de latencia), a quien le gustaban las películas de gánsteres con Bogart y Cagney, llenas de rubias vulgares y sexis, iba a ponerse a cien con El regalo de los Reyes Magos? ¿De modo que ella vende el pelo para comprarle a él una cadena para el reloj y él vende su reloj para comprarle un peine a ella? La moraleja que yo sacaba de ese relato es que siempre era más seguro regalar dinero en metálico. A mí me gustaban los cómics, por escasa que fuera su prosa, y cuando, más tarde, en la escuela me introdujeron a Shakespeare, me lo metieron tan a la fuerza que cuando aquello terminó no quise volver a oír otro «¡Escuchad!», «Os lo ruego» o «¡Pero, alto!» en mi vida.

En cualquier caso, no leí nada hasta el último tramo de la secundaria, cuando las hormonas empezaron realmente a hacer efecto y yo comencé a fijarme en esas jóvenes de pelo largo y lacio que no usaban nada de pintalabios y poco maquillaje, que se vestían con jerséis de cuello alto, faldas y medias negras y que llevaban grandes bolsos de cuero con ejemplares de La metamorfosis, en cuyos márgenes ellas mismas habían anotado cosas como «sí, muy cierto» o «véase Kierkegaard». Por vaya a saber qué irracional particularidad carnal, las que me conquistaban el corazón eran las chicas de ese tipo, y cuando yo las llamaba para salir y les preguntaba si les gustaría ir al cine o a un partido de béisbol y ellas en realidad preferían escuchar a Segovia o ir a ver la última de Ionesco en el off-Broadway, se producía una larga pausa tras la cual yo decía «ahora te llamo» y luego corría a averiguar quiénes eran Ionesco y Segovia. Lo más probable es que esas mujeres no estuvieran esperando con ansia el número siguiente de Capitán América, ni siquiera el próximo libro de Mickey Spillane, el único poeta que yo podía citar.

Cuando por fin conseguí salir con una de esas deliciosas bohemias, fue brutal para los dos. Para ella, porque ya al principio de la velada se dio cuenta de que iba a tener que aguantar a un imbécil iletrado que al parecer no sabía en qué puesto jugaba Stephen Daedalus, y brutal para mí porque yo cobré conciencia de que realmente era un débil mental y de que si esperaba poder llegar a besar alguna vez esos labios sin pintalabios, o al menos volver a verla, iba a tener que explorar un tipo de literatura más profundo que El beso mortal. Las anécdotas sobre Lucky Luciano o Rube Waddell no alcanzaban. Iba a tener que echar una ojeada a Balzac, Tolstói y Eliot para poder mantener una conversación, en lugar de verme obligado a llevar a la joven a su casa porque ella aducía que le había dado un repentino ataque de fiebre amarilla. Y conmigo terminando en la cafetería Dubrow’s lamentándome junto con los otros fracasados de un sábado por la noche.

Pero esos fiascos tendrían lugar en el futuro. Ahora que ya os habéis hecho una idea de mis padres, pasaré a hablar de mi única hermana. Luego volveré atrás de nuevo y naceré, y así la historia podrá por fin cobrar vuelo.

Letty tiene ocho años menos que yo. Naturalmente, cuando estaba por llegar al mundo, mis padres me prepararon para ello de una manera perfectamente inadecuada: «Cuando nazca tu hermana dejarás de ser el centro de atención. Ya no habrá regalos para ti, sino para ella. Todos tendremos que prestarle atención a ella y a sus necesidades, de modo que no esperes volver a ser la atracción principal nunca más». Otro chaval de ocho años tal vez se habría sentido un poco afligido por la perspectiva de que de pronto lo fueran a hacer a un lado en favor del recién llegado. Pero aunque yo quería mucho a mis padres, era consciente de que eran un par de completos aficionados que no tenían ningún talento para criar hijos y sospechaba que aquellas alarmantes predicciones eran tontas y vacías, y terminaron siéndolo. Supongo que es mérito de ellos el hecho de que, como me querían de una manera tan inequívoca, cuando vinieron con sus predicciones al estilo de Casandra, yo sabía que jamás me abandonarían y que su dedicación a procurarme felicidad y bienestar no disminuiría ni un ápice, y, en efecto, así fue. Apenas posé los ojos sobre mi hermana en la cuna quedé completamente prendado de ella, la quise y colaboré en su crianza, protegiéndola de las fricciones entre mis padres, que podían escalar exponencialmente a partir de discusiones triviales. Quiero decir, ¿quién podría creer que una discusión sobre el gefilte fish terminaría convirtiéndose en una batalla digna de Homero? Yo jugaba con Letty y en muchas ocasiones, cuando salía con mis amigos, la llevaba conmigo. Todos la consideraban bonita y lista, y ella y yo siempre nos llevamos la mar de bien. Esto me trae a la memoria un intercambio de correspondencia que tuve con Groucho, con quien con los años entablé una amistad gracias a Dick Cavett, persona de la cual os hablaré luego. Cuando Harpo murió le escribí una carta a Groucho y él me respondió diciendo que entre él y Harpo jamás había habido una discusión seria ni malas palabras, y lo mismo ocurre con mi hermana, quien hoy en día produce mis películas.

Pero ya estoy listo para nacer. Por fin llego al mundo. Un mundo en el que jamás me sentiré cómodo, al que jamás entenderé, jamás aprobaré ni perdonaré. Allan Stewart Konigsberg, nacido el 1 de diciembre de 1935. En realidad, nací el 30 de noviembre, muy cerca de la medianoche, y mis padres movieron la fecha para que yo empezara un día 1. Eso no me ha proporcionado ninguna ventaja en la vida, y yo habría preferido con diferencia que me hubieran dejado un enorme fideicomiso. Lo menciono solo porque, en una ironía que no significa nada, mi hermana nació ocho años más tarde exactamente en la misma fecha. Con una coincidencia tan notable y quince céntimos puedes viajar en metro. Me dieron a luz en un hospital del Bronx, aunque mis viejos vivían en Brooklyn. No me preguntéis por qué mi madre se dio la paliza de cruzar hasta el Bronx para parirme. Tal vez en el hospital daban comida gratis. En cualquier caso, mi madre no se dio la paliza de volver del hospital del Bronx. En cambio, casi se muere allí. De hecho, su vida estuvo pendiendo de un hilo unas cuantas semanas pero, según lo cuenta ella, se salvó gracias a una hidratación constante. Eso era justo lo que yo necesitaba, que mi crianza estuviera solo a cargo de mi padre. A estas alturas probablemente tendría un prontuario criminal tan voluminoso como la Torá. No fue así: tuve dos padres cariñosos y, sorprendentemente, terminé siendo un neurótico. No sé por qué.

Yo era el blanco de todas las miradas de las cinco hermanas de mi madre, el único hijo varón, el niño mimado de aquellas dulces yentes, aquellas encantadoras cotillas, que me lo consentían todo. Jamás me faltó una comida, jamás carecí de ropa ni techo, jamás caí presa de alguna enfermedad grave como la poliomielitis, que en aquella época era endémica. No tenía síndrome de Down, como un niño de mi clase, ni tampoco era jorobado como la pequeña Jenny, ni padecía de alopecia como el chico Schwartz. Era sano, querido, muy atlético, siempre me escogían en primer lugar a la hora de formar los equipos, jugaba a la pelota, corría y, sin embargo, me las arreglé para terminar siendo inquieto, temeroso, siempre con los nervios destrozados, con la compostura pendiendo de un hilo, misántropo, claustrofóbico, aislado, amargado, cargado de un pesimismo implacable. Algunas personas ven el vaso medio vacío, otras lo ven medio lleno. Yo siempre veía el ataúd medio lleno. De los mil y un quebrantos que heredó nuestra carne, yo conseguí evitarlos todos salvo el número seiscientos ochenta y dos: carezco del mecanismo de defensa de la negación. Mi madre decía que no podía entenderlo. Siempre aseguraba que yo fui un niño amable, dulce y alegre hasta los cinco años y que luego me convertí en un chaval avinagrado, desagradable, rencoroso y malo.

Y, sin embargo, no sufrí ningún trauma, no me ocurrió nada espantoso que me hiciera pasar de ser un crío sonriente y pecoso con una caña de pescar y pantalones ceñidos a ser un patán crónicamente insatisfecho. Mis propias hipótesis giran en torno al hecho de que, más o menos a los cinco años, tomé conciencia de la mortalidad y pensé: ah, no, yo no me apunté para esto. Nunca acepté ser finito. Si no os importa, quiero que me devolváis el dinero. Cuando crecí, no solo la extinción, sino el sinsentido de la existencia, se me hicieron más patentes. Me topé con la misma pregunta que sacaba de quicio al expríncipe de Dinamarca: ¿por qué hemos de soportar piedras y flechas cuando puedo mojarme la nariz, introducirla en el enchufe y no tener que volver a enfrentarme nunca más a la ansiedad, a la angustia o al pollo hervido de mi madre? Hamlet decidió no hacerlo porque temía lo que le ocurriría en el más allá después de la muerte, pero yo no creo en eso, de modo que, dada mi opinión totalmente deprimente sobre la condición humana y lo dolorosamente absurda que esta es, ¿por qué seguir adelante? Finalmente no logré encontrar ninguna razón lógica para explicarlo y llegué a la conclusión de que, sencillamente, los seres humanos estamos programados para resistirnos a la muerte. La sangre es más fuerte que el cerebro. No hay ningún motivo lógico para aferrarse a la vida, pero, ¿a quién le importa lo que dice el cerebro? El corazón dice: ¿Has visto a Lola con su minifalda? Por mucho que nos quejemos y gimamos e insistamos, con frecuencia de una manera totalmente convincente, en que la vida es una pesadilla absurda llena de sufrimiento y lágrimas, si de pronto entrara un hombre en la habitación con un cuchillo para matarnos, reaccionaríamos enseguida. Nos lanzaríamos sobre él y le haríamos frente con hasta la última gota de energía para desarmarlo y sobrevivir. (Yo, por mi parte, saldría corriendo.) Yo sugiero que esto es una propiedad que pertenece estrictamente a nuestras moléculas. A estas alturas probablemente os habréis dado cuenta de que no solo no soy ningún intelectual, sino que tampoco soy un tipo divertido en las fiestas.

Por cierto, me asombra cuántas veces me describen como «un intelectual». Esa es una concepción tan falsa como el monstruo del lago Ness, puesto que no tengo ni una neurona intelectual en la cabeza. Iletrado y sin ningún interés en nada académico, cuando crecí era el prototipo del vago que pasa el tiempo sentado delante de la tele, cerveza en mano, con el partido de fútbol americano a toda pastilla y el póster central desplegable de Playboy pegado en la pared con cinta adhesiva, un bárbaro ataviado con las prendas de tweed y las coderas de un profesor universitario de Oxford. No tengo ideas profundas ni pensamientos elevados, ni tampoco entiendo la mayoría de los poemas que no empiezan con «Las rosas son rojas, las violetas son azules». Lo que sí poseo, sin embargo, es un par de gafas de montura negra, y yo sugiero que este atributo es el que, sumado a un don para apropiarme de citas tomadas de fuentes eruditas demasiado complejas para que yo pueda entenderlas, pero que puedo emplear en mi trabajo para dar la engañosa impresión de que sé más de lo que realmente sé, mantiene a flote este cuento de hadas.

Muy bien, entonces me he criado en una burbuja formada por numerosas mujeres que me adoraban, mamá, mis tías y cuatro abuelos cariñosos. Tratad de seguirme el hilo: el papá de mi papá, un hombre que en otro tiempo había sido rico, que viajaba en barco hasta Londres solo para ver las carreras de caballos, que estaba abonado a un palco de la ópera, que había caído en la pobreza y que, solo Dios sabe cómo, ganaba una miseria. Su esposa, que también era inmigrante y con la que se había casado para que ambos pudieran ingresar en el país. Ella estaba escapando de los pogromos rusos y él del servicio militar obligatorio. Era una anciana que parecía una uva pasa, diabética, que vivía con su cónyuge y su prole en una casucha cutre con un piano vertical que no tocaba nadie. Pero me adoraba, me pasaba pasta a escondidas o terrones de azúcar que guardaba en la caja amarilla de dominó, sin pedir más a cambio que alguna visita ocasional, y, a pesar de su pobreza, era una mujer constantemente generosa.

Mis abuelos maternos también me querían. La mamá de mi mamá, gorda y sorda, que se quedaba sentada junto a la ventana todo el día, cada día (a juzgar por su aspecto, habría estado más cómoda sobre un nenúfar). El abuelo, activo, viril, siempre en la sinagoga. Un día un sinvergüenza como yo les agradeció su amabilidad de esta manera. Mis amigos y yo entramos en posesión de una moneda falsa de cinco centavos. Puro plomo. No nos animamos a utilizarla en la tienda de golosinas por miedo de terminar en la cárcel, así que me ofrecí a colársela a mi abuelo, que era un anciano y jamás se daría cuenta, y, en efecto, se la cambié por cinco monedas de un centavo, que sacó de ese monedero que tenía y que se cerraba con un clic, y no fue como en esas películas en las que el anciano lanza una risita y sabe lo que estoy tramando pero me sigue el juego con un brillo pícaro en los ojos. No. Cayó en la trampa, le birlé cinco centavos, le colé la moneda falsa y me fui a por cacahuetes recubiertos de chocolate.

Y, finalmente, el verdadero arcoíris de mi niñez, mi prima Rita. Cinco años más que yo, rubia, rellenita. Su compañía fue, tal vez, la influencia más significativa de mi vida. Rita Wishnick, cuyo padre era otro judío ruso fugado cuyo apellido era Vishnetski y que lo había anglicanizado a Wishnick. Era una chica atractiva, que había padecido polio y que cojeaba ligeramente, a quien yo le caía bien y que me llevaba a todas partes —al cine, a la playa, a restaurantes chinos, golf en miniatura, pizzerías—, que jugaba conmigo a las cartas, a las damas, al Monopoly. Me presentó a todos sus amigos, chicos y chicas que eran mayores que yo y a quienes al parecer les encantaban mis rasgos precoces, fueran cuales fueran, de modo que, como yo estaba siempre con ellos, me volví muy sofisticado para ser un niño pequeño y mi infancia dio un gran paso adelante.

También tenía amigos de mi misma edad, pero pasaba mucho tiempo con Rita y los chicos y chicas de su grupo. Eran judíos brillantes de clase media que estaban estudiando para ser periodistas, profesores, médicos y abogados.

Pero permitidme que vuelva al tema del cine, la pasión de Rita. Recordad que yo tenía cinco años y ella diez. Además de empapelar las paredes con fotos en color de todas las estrellas de Hollywood, acudía al cine regularmente, lo que significaba cada sábado al mediodía, para ver una función doble, por lo general en el Midwood, y, aunque iba con sus amigos, siempre me llevaba. Yo veía todos los lanzamientos de Hollywood. Cada largometraje, cada película de serie B. Sabía quiénes eran los que salían en la pantalla, los reconocía, empecé a reconocer también a los secundarios, a los actores de carácter, a fijarme en la música. Yo lo sabía todo de música popular porque me sentaba a escuchar la radio con Rita todo el tiempo. Make Believe Ballroom, Your Hit Parade. En aquellos tiempos, la radio estaba encendida desde que te despertabas hasta que te ibas a dormir. Música y noticias. Y qué música.

La música pop de aquella época consistía en Cole Porter, Rodgers y Hart, Irving Berlin, Jerome Kern, George Gershwin, Benny Goodman, Billie Holiday, Artie Shaw, Tommy Dorsey. De modo que allí estaba yo, empapándome de aquella música tan hermosa y de películas. Primero, una función doble por semana; luego, a medida que pasaban los años, iba cada vez más a menudo. Era tan emocionante entrar en el Midwood los sábados por la mañana, con las luces de la sala todavía encendidas, mientras una pequeña multitud compraba golosinas y hacía cola y algún disco popular sonaba en el fondo para evitar que los asistentes se amotinaran hasta que bajaban las luces. «I’ll Get By» por Harry James. Los apliques tenían pantallas rojas, las molduras eran de bronce dorado, las moquetas eran rojas. Por fin, se apagaban las luces, se abría el telón y la pantalla plateada se iluminaba con un logotipo que te hacía salivar el corazón, si se me permite mezclar las metáforas, con anticipación pavloviana. Yo las veía todas: cada comedia, cada película de vaqueros, cada historia de amor, cada película de piratas, cada filme de guerra. Muchas décadas más tarde, mientras paseaba con Dick Cavett por una calle donde en otra época había una majestuosa sala de cine y en ese momento solo un espacio baldío, los dos nos quedamos contemplando aquel solar despojado y recordamos como, en otros tiempos, él y yo nos sentábamos en medio de aquel terreno y nos dejábamos transportar a ciudades extranjeras llenas de intriga, a desiertos rodeados de románticos beduinos, en barcos, en trincheras, a palacios y reservas indias. Pronto construirían allí un edificio de apartamentos, en el mismo sitio donde tiempo atrás habían demolido el Rick’s Café.

De joven, mis películas favoritas eran las que he bautizado como «comedias de champagne». Me encantaban las historias que transcurrían en áticos en los que las puertas del ascensor se abrían directamente delante de la vivienda y se descorchaban botellas, donde hombres melosos que pronunciaban frases ingeniosas seducían a mujeres hermosas que holgazaneaban en la casa vestidas con lo que hoy en día alguien se pondría para asistir a una boda en el Palacio de Buckingham.

Esos pisos eran amplios, por lo general dúplex, con mucho blanco. Al entrar, uno, o el invitado de uno, casi siempre se dirigía a una barra pequeña y accesible para servirse alguna copa de una licorera. Todos bebían todo el tiempo y nadie vomitaba. Y nadie padecía cáncer y en el ático no había goteras, y cuando sonaba el teléfono en plena noche, la gente que vivía en los pisos altos de Park Avenue o de la Quinta Avenida no tenía, como mi madre, que salir a rastras de la cama y golpearse las rodillas en la oscuridad buscando a tientas ese instrumento negro para enterarse de que tal vez un pariente acababa de morir. No. Hepburn, Tracy, Cary Grant o Mirna Loy se limitaban a descolgar el teléfono que tenían sobre la mesita de noche a centímetros de donde dormían, que por lo general era blanco, y las noticias no giraban sobre la metástasis de las células o una trombosis coronaria producto de años de letales comilonas de carne asada, sino de enigmas más fáciles de resolver, como: «¿Qué? ¡¿Qué es eso de que no estamos legalmente casados?!».

Imaginad un bochornoso día de verano en Flatbush. Los termómetros marcan treinta y cinco grados y hay una humedad sofocante. No hay aire acondicionado, a menos que uno vaya a una sala de cine. Desayunas tus huevos pasados por agua dentro de una taza de café en una cocina diminuta con el suelo cubierto de linóleo y un mantel de hule sobre la mesa. En la radio suena «Milkman Keep Those Bottles Quiet» o «Tess’s Torch Song». Tus padres están inmersos en otra de esas estúpidas «discusiones», como las llamaba mi madre, que no terminaban hasta que estaban a punto de intercambiar disparos. O bien ella había derramado nata agria sobre la camisa nueva de él o él la había avergonzado aparcando su taxi delante de la casa. Dios no permitiera que los vecinos descubrieran que ella se había casado con un taxista en lugar de con un juez de la Corte Suprema. Mi padre nunca se cansaba de decirme que una vez había llevado a Babe Ruth. «Me dejó muy poca propina», era lo único que él podía recordar del Sultán del Batacazo. Recordé esa historia años más tarde, cuando trabajaba como comediante en el Blue Angel y Sonny, el portero, me hizo un resumen del carácter de Billy Rose, un tipo adinerado de Broadway a quien le gustaba hacerse el pez gordo. «Un hombre de veinticinco centavos», lo definió Sonny desdeñosamente, tras haber aprendido a clasificar a todos los seres humanos en función de sus propinas. Yo me burlo de mis padres en esta narración de mi vida, pero cada uno de los conocimientos que me impartieron me ha servido mucho en las décadas posteriores. De mi padre: cuando compres un periódico en un quiosco, nunca cojas el que está encima de todo. De mi madre: la etiqueta siempre va en la espalda.